みなさま、こんにちは。

これより先のトピックでは、勝者のメンタリティを象徴する様々な視点や考え方に着目し、それぞれの「核心」に迫っていきたいと思います。

その上で、何よりも先に触れておきたいのが、今後の考察の全てに通底する『四つの世界観』と『二つのスタイル』という概念です。

これらを認知することで、人々の思考や判断の背後にある態度や姿勢、感覚などを深く分析できるようになり、物事の解釈に立体感が生まれます。

読了目安はおよそ7分と少し長めですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。

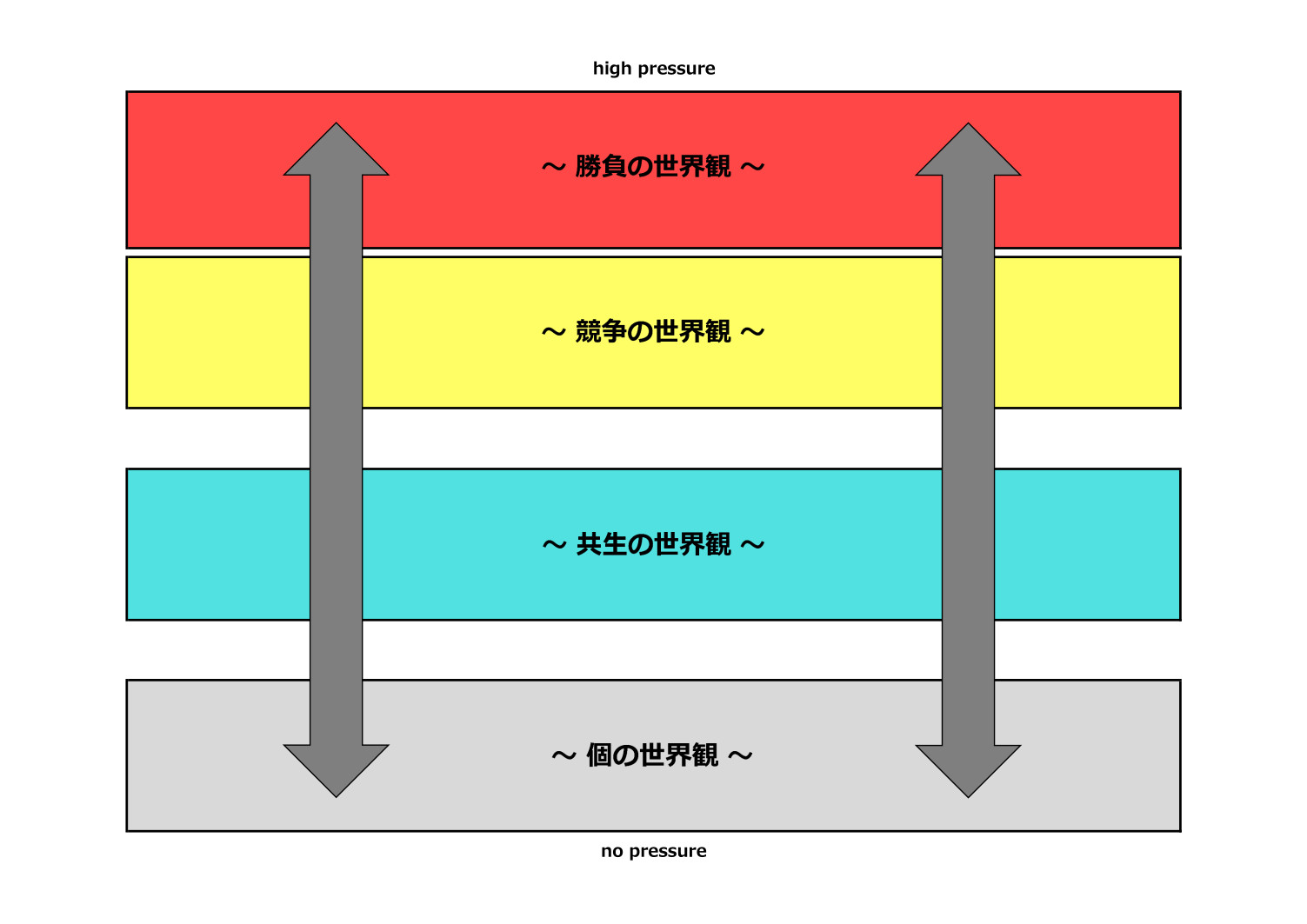

四つの世界観

人が持つ世界観は、【個・共生・競争・勝負】の四つに分類できると私は考えています。

これらの視点を意識することで、コトに対する捉え方や考え方が整理されるだけでなく、ヒトの思考や態度、発言や行動などが、周囲に与える印象や影響についても、説明することが可能です。

まずはこちらのイメージをご覧ください。

私たちは日々、さまざまな出来事に遭遇し、その時々の状況や場面に応じて、これら四つの感覚を使い分けています。

プライベートな空間では「個の世界観」の感覚が中心ですが、公共の場では「共生の世界観」の感覚が求められます。

社会に出れば、「競争」や「勝負」といった熾烈な世界観と向き合うこともあるでしょう。

このように、その場その場で適切な世界観を見極めながら、自身の感覚を柔軟に切り替えていくことで、さまざまなシーンに順応させていく必要があります。

個の世界観

私たち人間は、誰もが「自分だけの世界」を持っています。

この内面的な領域のことを、私は「個の世界観」と呼んでいますが、そこには、その人の嗜好や価値観、思考の傾向、感受性など、内面を構成するさまざまな要素が織り込まれています。

そして、この世界観の最大の特徴は、「他者からの影響や干渉を受けることはあっても、他者によって支配されることはない」ということです。

「十人十色」という言葉が示すように、誰一人として同じものは存在しません。

同時に個の世界観は、私たちの内面に宿る唯一のものであり、その感覚をベースとしながらも、自分の外にある世界観(共生・競争・勝負)と向き合っていくことになるのです。

共生の世界観

次は、共生の世界観についてのお話です。

ここでは、自分自身の考えや価値観を大切にしつつも、それを他者に強いることなく、違いを受け入れ、調和を図る姿勢が求められます。

個の世界観が「内面の自由」に重きを置くものであるならば、共生の世界観は「外側との関係性」に目を向けるものだといえるでしょう。

自らの意見や価値観を持ちながらも、それをどう表現し、どの場面で示すかという「関わり方」の部分が重視されるのです。

また、この世界観では「競い合い」や「勝敗」といった概念(実力主義の考え方)が存在しません。

優劣という感覚自体はあるものの、それを否定的に捉えるのではなく、あくまでも「違いの一つ」として受け入れる姿勢が、共生の世界観の根本には存在します。

自分らしさを大切にしながらも、決して自分中心にはならないこと。(他者への配慮と思いやり)

そうしたバランスを意識することが、この世界観における重要なポイントだと思います。

競争の世界観

競争の世界観に入ると、これまでの個や共生に基づく感覚とは異なり、多くの見方や考え方、価値観などが変化していきます。

特に、格差をなくしてともに生きることを目指す「共生の世界観」とは対照的で、スポーツやビジネスといった分野は、競争の世界観を象徴する例といえるでしょう。

この世界観の本質は、むしろ成果や能力によって格差を生み出し、明確な序列を築いていくというところにありますので、これまでの感覚では通用しないことがほとんどです。

私のこれまでの経験からすると、競争の世界観の中で結果を出すことができない人の多くは、個や共生の感覚を持ち込んでいることが原因だと思います。

競争の感覚を根本から理解できていなければ、周囲との差は次第に広がっていきますし、それに適応することができなければ、やがては置いていかれることにもなるでしょうね。

もちろん、ルールや条件においての「平等さ」は欠かせません。

スポーツの世界では、たとえばハンデキャップ競争のように、不平等がルールとして容認される場合もありますが、公正を期すためには、競争の出発点が同じであることが前提です。

そうした意味での「平等さ」は必要ですが、一度スタートラインに立てば、結果として差が浮き彫りになるのは避けられず、そうでなければ競争の意味は薄れてしまうでしょう。

努力や鍛錬によって、自分自身の価値や優位性を築いていく必要がありますが、そうして生まれた格差のことを、私は「ポジティブな格差」と呼んでいます。

個や共生の世界観では尊重されていた、十人十色の感覚(さまざまな多様性)も、競争の世界では、結果が出なければ容赦なく否定されます。

「結果がすべて」とまでは言いませんが、この世界観の中では、成果や結果から逆算して物事を考えていくのが基本です。

結果が伴わない場合には、やり方や考え方の見直しが求められるという点も、共生の世界観とは大きく異なる性質です。

厳しく聞こえるかもしれませんが、これが競争の世界で求められる現実的な感覚です。

勝負の世界観

勝負の世界観には、競争の世界観と重なる部分も多くありますが、本質的なところにはハッキリとした違いがあります。

競争とは、ひとつでも上の順位(序列)を目指すことが目的ですが、勝負とは、常に勝者(一位)になることを目的とし、順位や序列ではなく、勝利そのものを追い求めます。

「二位は敗者の一番手」という言葉は、勝負の世界観の核心を突いたものとして、あまりにも有名ですよね。

たとえば、あるスポーツにおいて、オリンピックの出場権が「一位の選手のみに与えられる」としましょう。

競争の観点から見れば、二位も立派な成績であり、称賛に値しますが、オリンピックの出場権を得るという目的からすれば、二位では意味がありません。

勝負の本質とは、勝者と敗者を分ける、明確な分岐点が存在するというところにあるのです。

選挙もまた、「勝負の世界観」を象徴する代表的な事例のひとつです。

ここではタイムリーな話題として「東京都知事選挙」を例に考えてみましょう。(追記:この記事は、2024年7月に作成されたものです)

今回は、過去最多の候補者が立候補したようですが、当選となるのは、その中のたった一人です。

多くの票を集められたとしても、二位以下の候補者はすべて「落選者」となり、知事という役職に就くことはできません。

このように、選挙は「勝負」という世界観をもっとも端的に物語っている場面といえるでしょう。

ビジネスのシーンでも、たったひとつのポジションを争うような場面では、競争を超えた「勝負の覚悟」が求められます。

どれだけ努力を重ねたとしても、そのポジションを勝ち取れなければ、結局のところ、意味を持たなくなってしまいます。

勝ちを譲らぬ強い意志と、自分を徹底的に追い込む精神力、そして目標や状況に応じて必要な世界観を見極める力が求められるはずです。

まとめ

これまで述べてきた四つの世界観の特徴を、それぞれまとめてみました。

個の世界観

- 自分の嗜好や価値観、思考傾向、感受性などを含んだ、内面的な領域。

- 他者の影響は受けても、支配されずに自由に形成される、唯一無二の感覚。

- 「十人十色」に象徴される、優劣のない多様性の尊重。

- 自分という存在に立脚し、他の世界観と向き合うための精神的な土台。

- 内面の自由と、自分らしさの表現を出発点とする世界観。

共生の世界観

- 自己を大切にしながらも、他者の違いを受け入れ、調和を図ろうとする姿勢。

- 優劣という感覚を否定せず、個性の一つとして受け止める柔軟さ。

- 「勝ち負け」や「競い合い」を前提としない、関係性重視の価値観。

- 表現や関わり方において、他者への配慮と思いやりを忘れないことが重要。

- 自分中心にならず、社会の一員として生きる感覚を支える世界観。

競争の世界観

- 成果や能力によって格差と序列を生み出すことが、本質的な構造。

- 条件の平等さを前提に、その中で優位性を築くことが求められる。

- 多様性は結果が出て初めて肯定されるという、シビアな現実。

- 成果から逆算し、戦略的に行動することが求められる。

- 結果が出なければやり方を見直すという、現実主義的な姿勢が重視される。

勝負の世界観

- 一位を目指すことそのものに意味がある、勝利至上の価値観。

- 「二位は敗者の一番手」という厳しさを象徴する、本質的な非情さ。

- 勝者と敗者を明確に分ける分岐点が、あらゆる判断基準となる。

- 選挙やオリンピックなど、一人だけが価値を得る場面が典型。

- ビジネスでも通用する、勝ちを譲らぬ意志と自己を追い込む精神力が問われる世界観。

「二つのスタイル」に関しては、次の投稿で取り上げていきます。

引き続き、よろしくお願いいたします。

(注)この記事は、私自身の思考や考察をもとに『ChatGPT』との協業によって推敲しています。